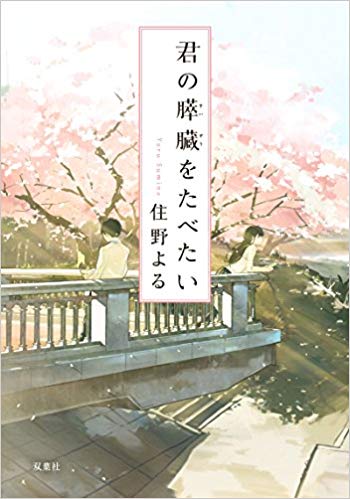

2015/06/19 双葉社

簡単なあらすじ

主人公である「僕」の生活はある日一変した。ある日、僕は病院で「共病文庫」というタイトルの日記を偶然拾って、それを軽い気持ちで中身を読んだ。そこには、病気のため残り少ない時間しか生きていけない少女の思いが記されていたのである。なんとその日記帳は、クラスメイトの山内咲良が綴っていたものであった。彼女は、自分の秘密を知る僕に対してお願いをもちかける。「死ぬまでに私がやりたいことに付き合って」。最初は、クラスの人気者である咲良を、クラスでは影のような存在である僕は、邪見に扱っていた。しかし、咲良と時間を共有していくにつれて、僕は僕に欠けている部分を認識するようになり、次第に成長をしていくことになる。僕は、他人に対して興味がなく、そういった性格のせいで、クラスメイトとも交流を図ろうとせず孤立していたのだったが、咲良とともに過ごすことで、他人と交流し、そして愛することの大切さを実感するようになる。傷つくのが怖い、面倒くさいから他人と交流を図らないのはもったいない。これからは、咲良のように他人を大切に思い、愛せるようにしていこう。そう決意した矢先、咲良は寿命を全うすることなく通り魔に襲われてこの世を去ってしまうのであった。

起.僕と咲良の出会い

咲良と僕はクラスメイト。咲良はクラスの中心的人物で人望も厚い。それに対して僕は、他のクラスメイトから根暗だの地味だの言われてしまう始末である。一見、接点がないように見える二人だが、運命のいたずらにより急接近を遂げる。きっかけは、咲良が自分の秘密を記した日記を僕が読んでしまったことに始まる。咲良の余命は残り少なく、その秘密を知る僕に、死ぬまでにしたいことに付き合って、と半ば強制的に咲良と僕は行動を共にするようになった。

承.君の膵臓を食べたい

「君の膵臓を食べたい」。半ば冗談のように咲良はこう言った。昔は臓器に病気があると、健康な動物からその部分を取り出して食べるという治療法があったらしい。普段は底抜けに明るい咲良から暗い影を感じ取った僕は、咲良の命が長くはないことを実感する。咲良は、死への恐怖を僕に感づかせることもなく、僕をデートに誘ったり旅行に誘ったりと、死ぬまでにやりたいことを着々とこなしていくのであった。

転.咲良の思い

ある日、僕は咲良の家に呼ばれる。そこで、咲良にからかわれるのであるが、僕は怒り、衝動に任せて咲良を押し倒してしまう。咲良の涙を見て冷静になるものの、僕は黙ってそこから立ち去ることしかできなかった。しばらく、気まずい日々が続いていたものの、僕は勇気を出して、初めて自分から咲良をデートに誘った。咲良と接するうちに、僕は人とかかわることの辛さ、そして何より幸福感を実感していったのである。

結.永遠の別れと決意

勇気を出して咲良をデートに誘ったものの、いつまで経っても咲良は現れなかった。何時間も何時間も待って、ついには閉店時間まで店で待ち続けた。数日後、予想だにしていなかったことを聞かされる。咲良は、寿命を全うすることなく通り魔に刺されて亡くなっていたのである。僕との約束の場所に向かっている途中のことであった。咲良の死を聞いてからふさぎがちな僕であったが、咲良との出会いが苦しみだけではなく、幸福にも満ち溢れていたことを思い出していた。僕は、罪悪感や苦しみを抱えながらも、僕は強く生きていくことを誓った。

感想

主人公の咲良がとても儚い存在のように感じました。あくまで、咲良は主人公の回想の中でのみ登場してきます。僕と咲良がともに過ごした時間は、一年にも満たないほどの短いものでしたが、咲良は僕に大きなものを残していきました。普段は、クラスメイトの前でも僕の前でも明るく振舞っていました。同世代の中では一番死に近い存在であるにも関わらず、死の影を感じさせないほどに底抜けに明るく笑っていました。そんな彼女も、寿命を全うすることができず、通り魔の刃に倒れてしまいます。彼女は遺書の中で、「君は嫌がるかもしれないけど、やっぱわたしは君の膵臓を食べたい」と記しています。物語中では、咲良と僕は対照的な人間ではあったものの、お互いがお互いにないものを持っていることを認識しており、その部分に憧れを抱いているという描写がありました。そのため、彼女の遺書での「君の膵臓を食べたい」というのは、つまり私は君に憧れていた、ということでしょう。僕ももちろん咲良にたいして憧れを抱いている部分がありました。それは、人を愛する、ということです。僕は他人に興味がなく、そのため人間関係で生じる喜びや楽しさを十分に味わってきませんでした。咲良と触れ合っていく中で、人とのつながりの大切さを実感していったのです。僕が人を愛することを決意して、成長していく姿に思わず涙してしまいました。やはり、人と交流していく中で自分に足りないものも見えてきますし、そこから成長していこうと素直に思える心が大事ですよね。普段似たような人達とかかわりあっているだけでは気づけないことですが、改めて、この作品を読んでみて実感いたしました。

コメント